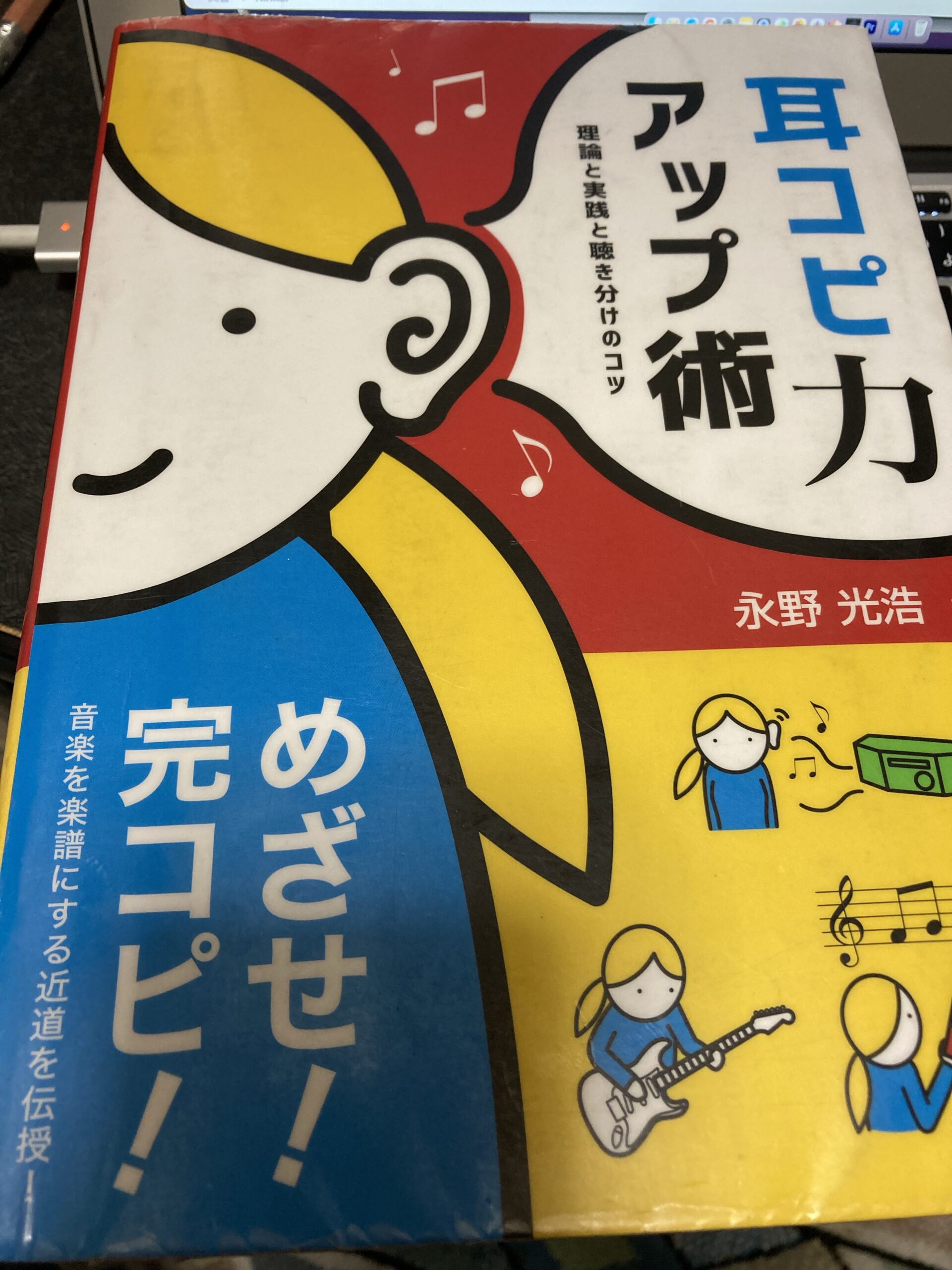

この記事は「耳コピ力アップ術 理論と実践と聴き分けのコツ 永野光浩氏著」という本を読んだ感想を記載します。

私は趣味でウッドベース を弾き始めて2年のアマチュアです。あらためて言語化することで自分の知識の整理にもなりますし、もし最初に知っていたら良かったと思うことを当時の自分に向けて書いています。もしこれから始められる方のご参考になれば幸いです。

1.きっかけ

音楽関係の書籍コーナーで見かけてタイトルが気になったので手に取りました。

耳コピはほとんどやってないので、何かヒントがあるかもしれないと思いました。

2.感想

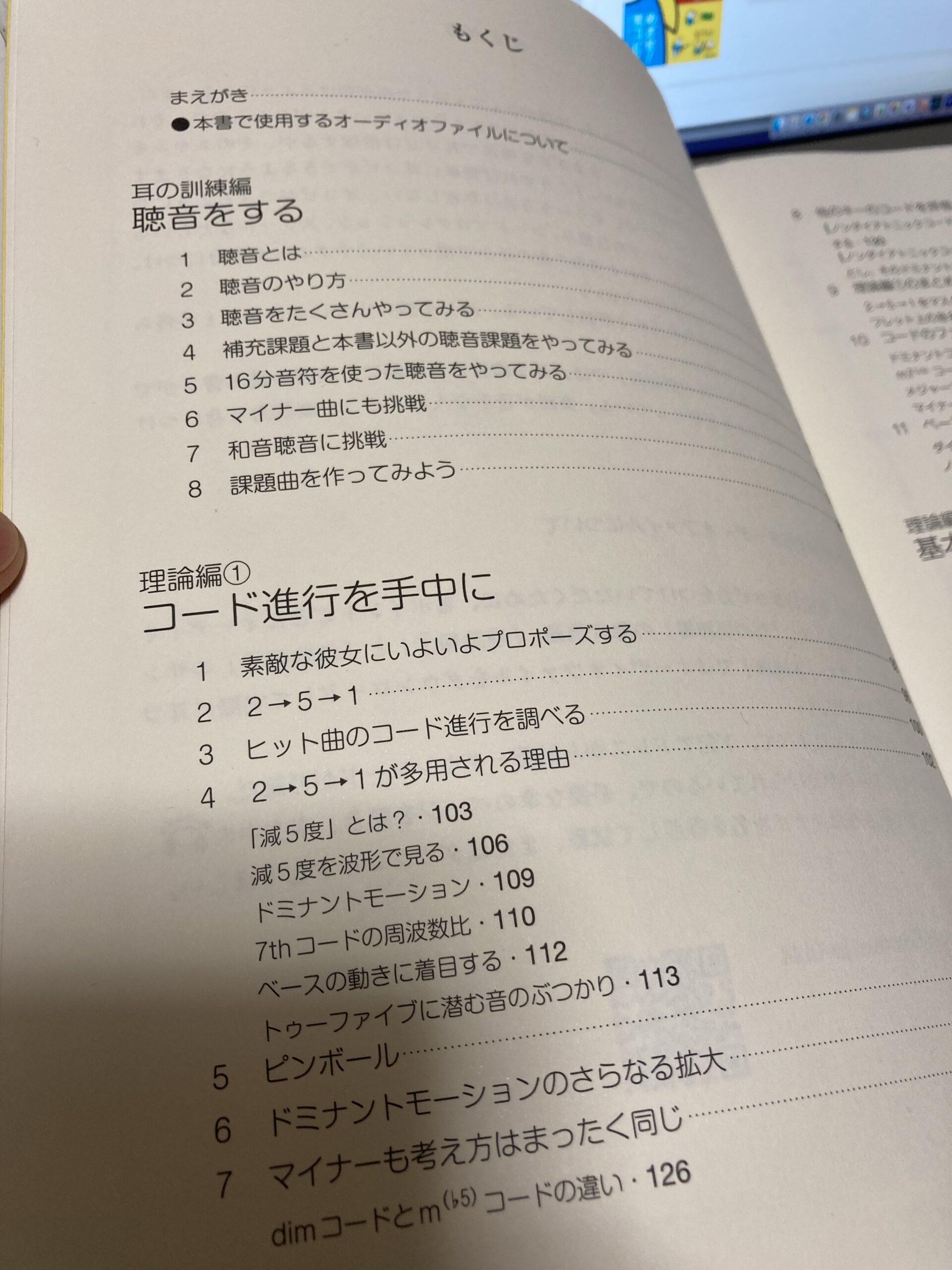

この本は下記の構成で記載されています。

まえがき

耳の訓練編

聴音をする

理論編①

コード進行を手中に

理論編②

基本を学ぶ

実践編

耳コピはこうする

特に印象に残ったポイント3点を紹介します。

1つ目は、まえがきに書いてありましたが、耳コピにはこうやれば簡単に耳コピができるという方法はなく、耳の訓練や、コードの仕組みなど広範囲にわたる知識が必要になるそうです。やはり耳コピは大変なことなんだなとおもいました。

2つ目は、聴音の項目で色々なコツが書いてありました。左手の指で1〜4拍を数えるというコツは取り入れてやってみたいと思いました。また筆者はエレキギターを始めてからじぶんで耳コピを始めたそうですが、自分で聴音課題を作るときはDAWを使うと便利だそうです。Studio one primeが紹介されていました。ソフトの種類は何でも良いそうですが、思いついた曲をピアノロールに打ち込むことで耳コピの力がつくそうです。私は最近Studio oneを使い始めたのでもっと使って活用していこうと思いました。Studio oneの画面を記載して、耳コピするのに便利なショートカットなど詳細に説明されていました。

3つ目は、おわりに書かれていましたが、筆者は音楽理論を知らなくても中学の時にはエレキギターで鼻歌で作曲をしていたそうですが、それが出来た理由は経験だそうです。何度も耳コピをすることでよく出てくるコードを覚えたそうです。

3.まとめ

300ページにわたる本ですが、さらにWAVファイルもネットからダウンロードしてDAWに読み込めるようです。まずは100キンで五線譜とBまたは2Bの鉛筆を買おうと思いました。それとエレキギターも欲しいなと思いました。

以上簡単ですが、まとめてみました。

ここまで読んで頂き有難うございました。

コメント